令和4年度、二級建築士にストレート合格する事が出来ました。

その時の法規の点数は25/23点でした。

リフォーム業界で10年以上、営業、施工管理の仕事を経験

二級建築士、二級建築施工管理技士、ストレート合格

この記事をご覧頂ければ、総合資格で教える効率の良いアンダーラインの引き方と、そのコツ

また、絶対やっちゃダメなアンダーラインの引き方を知る事ができます。

・アンダーラインの引き方や、マーカーの引き方がわからない

・出来るだけ早く直感的に、法令集を使えるように自分流にカスタムしたい

・アンダーラインの引き方で失敗したくない

一級・二級を教える総合資格ベテラン講師流の洗練された超わかりやすい方法です。

是非参考にしてみて下さい^^

法令集の選び方

様々な法令集が販売されており、どれを買っていいのか分からない方、結構いるかと思います。

ビックリな事にそもそも試験会場に持ち込みが出来ない法令集というのも売られていたりします。

次の書き込みがしてある法令集は絶対に買わないようにしましょう。

「確認申請MEMO」「図解建築法規」など、解説が書いてあるような法令集は持ち込みが禁止されています。

【解説付き】【図解が書いてある】このような法令集は持ち込み出来ない可能性が高いです。

基本的に、大手資格学校が販売している法令集を購入しておけば間違いありません。

オススメは総合資格から販売されている法令集です。

実際僕も、総合資格の法令集を使っていました。

調べ方のコツさえつかめば、情報の密度はピカイチ。

解りやすい工夫もされていて、一番オススメの総合資格の法令集

シンプルイズベスト。わかりやすさコンパクトな日建学院の法令集

特に、オークションサイトなどで販売されている【インデックス・アンダーライン済の法令集】

楽をしたくて、買いたい気持ちも分かりますが、

アンダーラインを引くところからが勉強なので、他の人にやってもらった物では、意味がありません。

新品を購入して、アンダーラインの引き方見本に基づいて自分でカスタムしていきましょう^^

また、オークションサイトには、古い法令集やアンダーラインの引き方見本が多数出品されています。

年々改良されている、法令集とアンダーラインの見本は、

【必ず、最新の物を購入するようにしましょう】

総合資格HPから、法令集を購入しておけば間違い無いし安全です。カラーインデックスとアンダーラインの見本もセットでついてきます。

法令集が自宅到着後に、アンダーラインの見本とカラーインデックスは、同封ハガキによる後日発送です。おおよそ2週間かかるみたいなので、時間に余裕を持って注文しましょう!

アンダーラインの見本は、実は非売品扱いです。オークションサイトでの取引は、総合資格は禁止しています。なので、出来るだけ正規のルートでの購入をオススメします

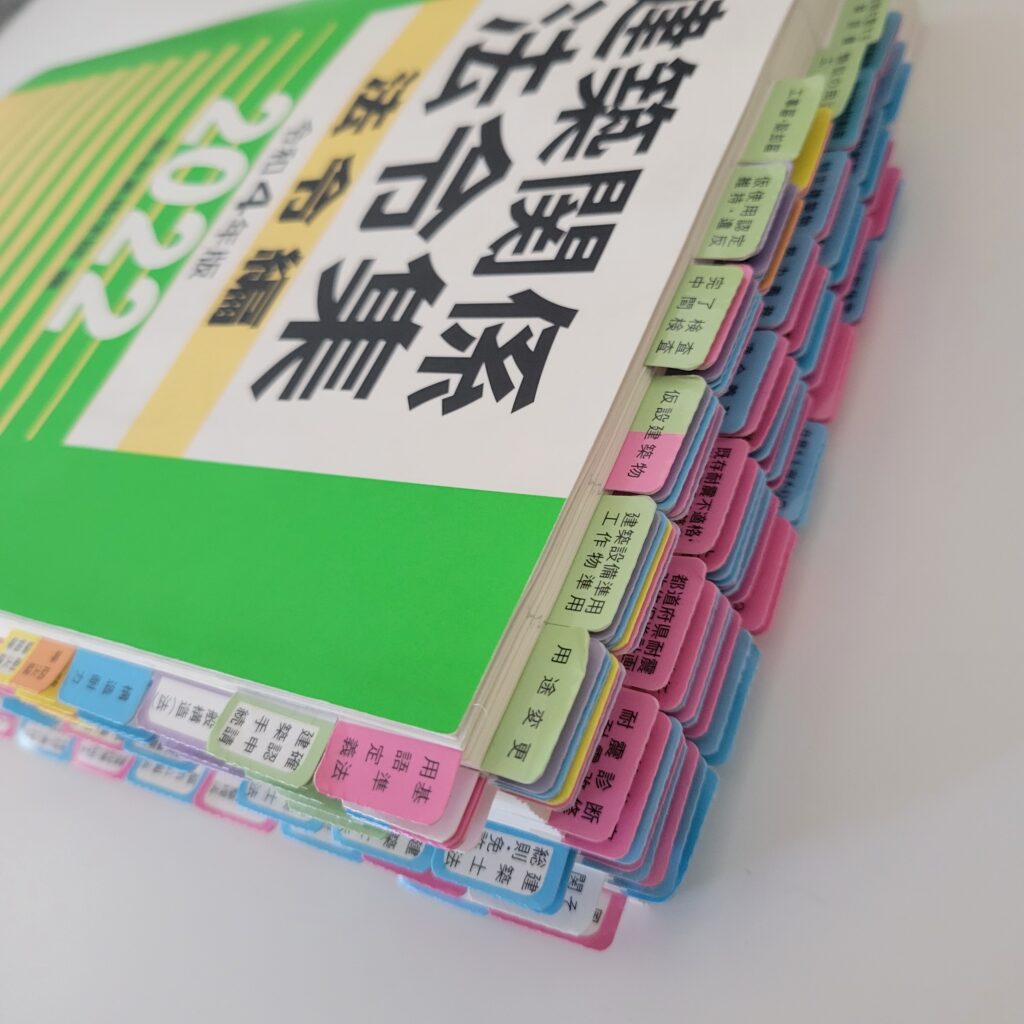

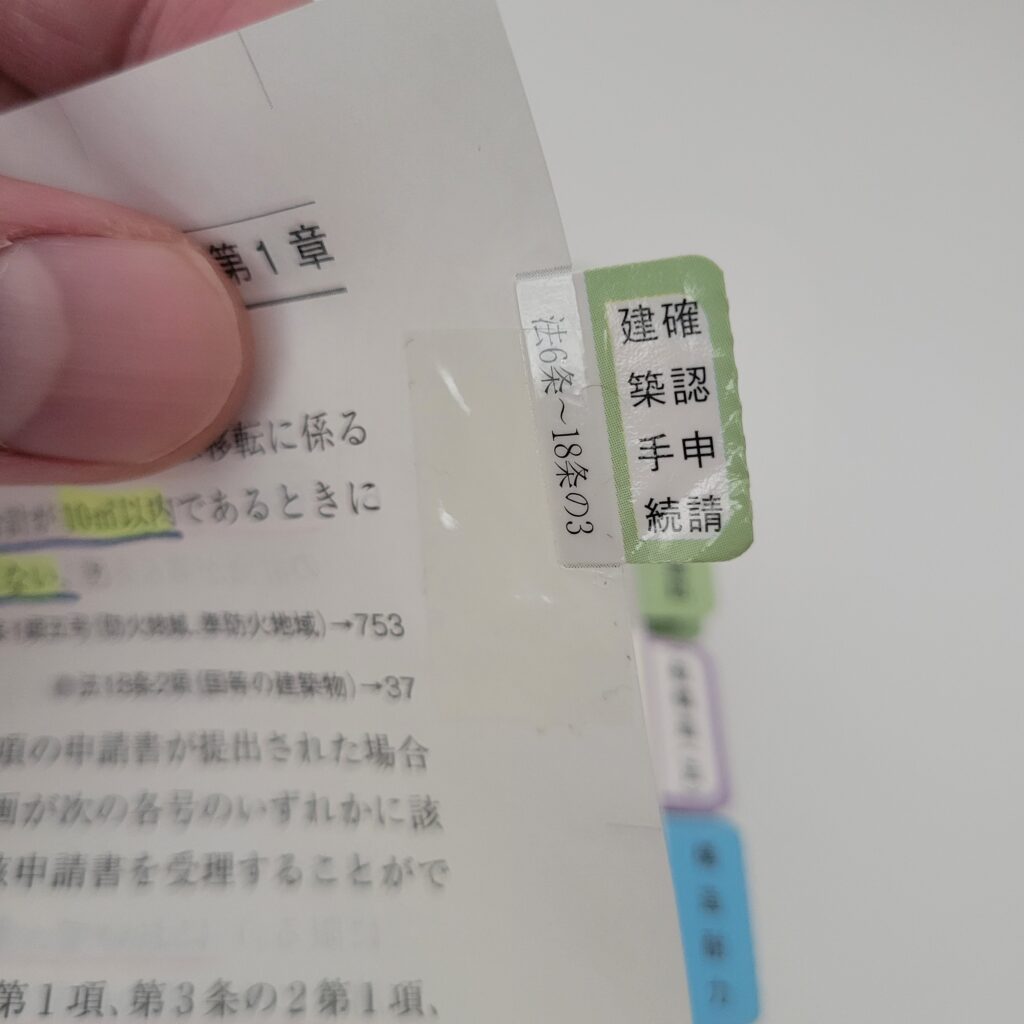

インデックスを貼り付けよう

【法令集】と【カラーインデックス】を使って実際にインデックスを貼り付けてみよう

- ミスなく

- 綺麗に

- 丁寧に

- 当たるところはハサミでカット

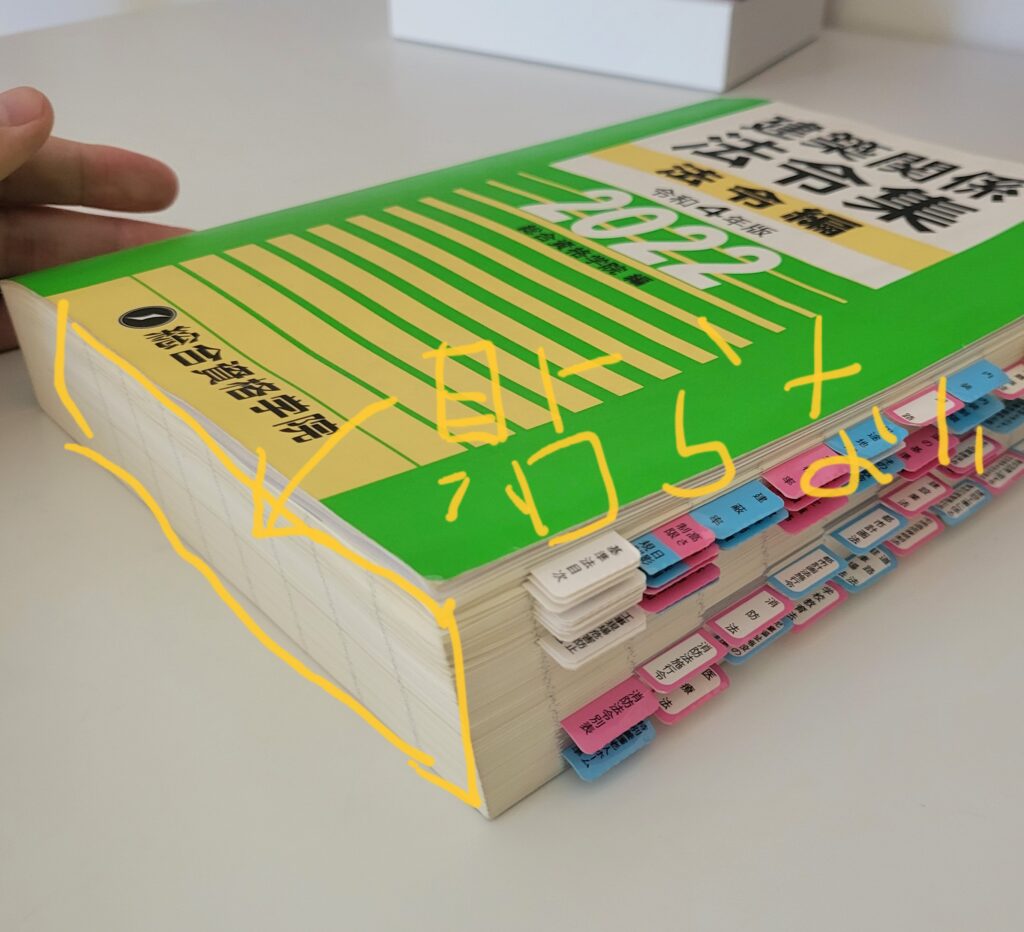

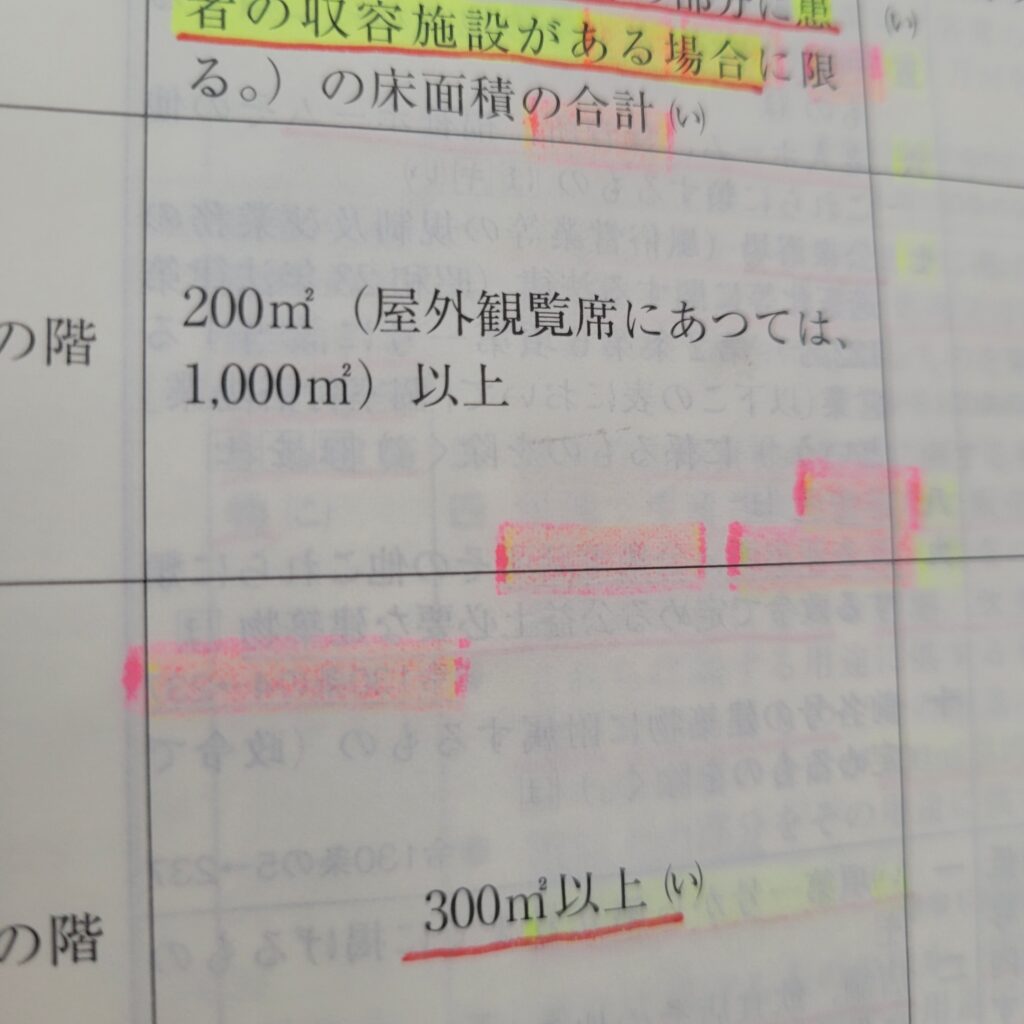

完成するとこんな形になります。

ミスなく貼る事がとても重要です。

沢山ある情報量、インデックスの中から正確に情報をひっぱり出してくる作業をするので、そもそも、インデックスの貼り付け位置が間違ってると一生答えにたどり着けません。

慎重に、【貼るページの間違いだけは絶対にしないように慎重に!気を付けて貼付しましょう!】

いくら時間をかけても良いので、慎重にやる事が大切です^^

それぞれの性格、性分にも左右されるとは思いますが、出来るだけ綺麗に貼る事を心がけて下さい。

インデックスを綺麗に貼っておく事のメリットは次の通り

- ページをめくるときの引っかかりが少なくなる

- インデックスから、検索する時にタブが均一で見やすい

情報の入り口となるインデックス

例えば、物を探す時に

【綺麗に整ったお部屋】【汚い散らかった汚部屋】から、同じ物を探す速度はどちらが速いでしょう?

もちろん、綺麗に整ったお部屋の方が探しやすいですよね?

それと同じです。

多少時間はかかっても、その効果は勉強中、試験中ずっと効果を得られるので、きちんと貼り付けて解りやすくしておこう!

自分なりに、丁寧にインデックスを貼る事が重要です。

綺麗にと言っても、個人差があると思います。

自分の出来る範囲に丁寧に貼り付ける事で、法令集に愛着もわくし、情報の引出し速度も上がるはずです。

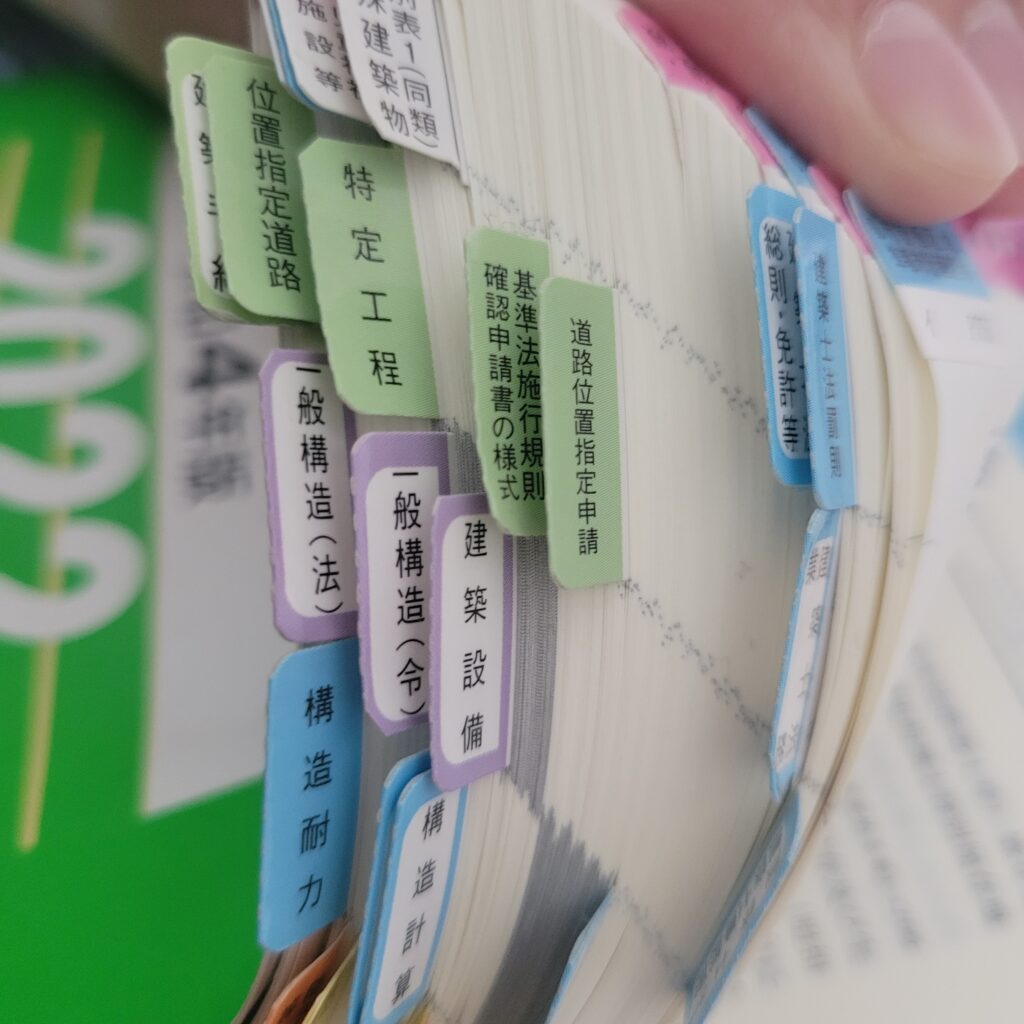

法令集のインデックス貼り付けが終わったら、パラパラと法令集をめくって見ましょう。

綺麗に、丁寧に貼り付けている人は、そんなに引っかかるところも無いとは思いますが、

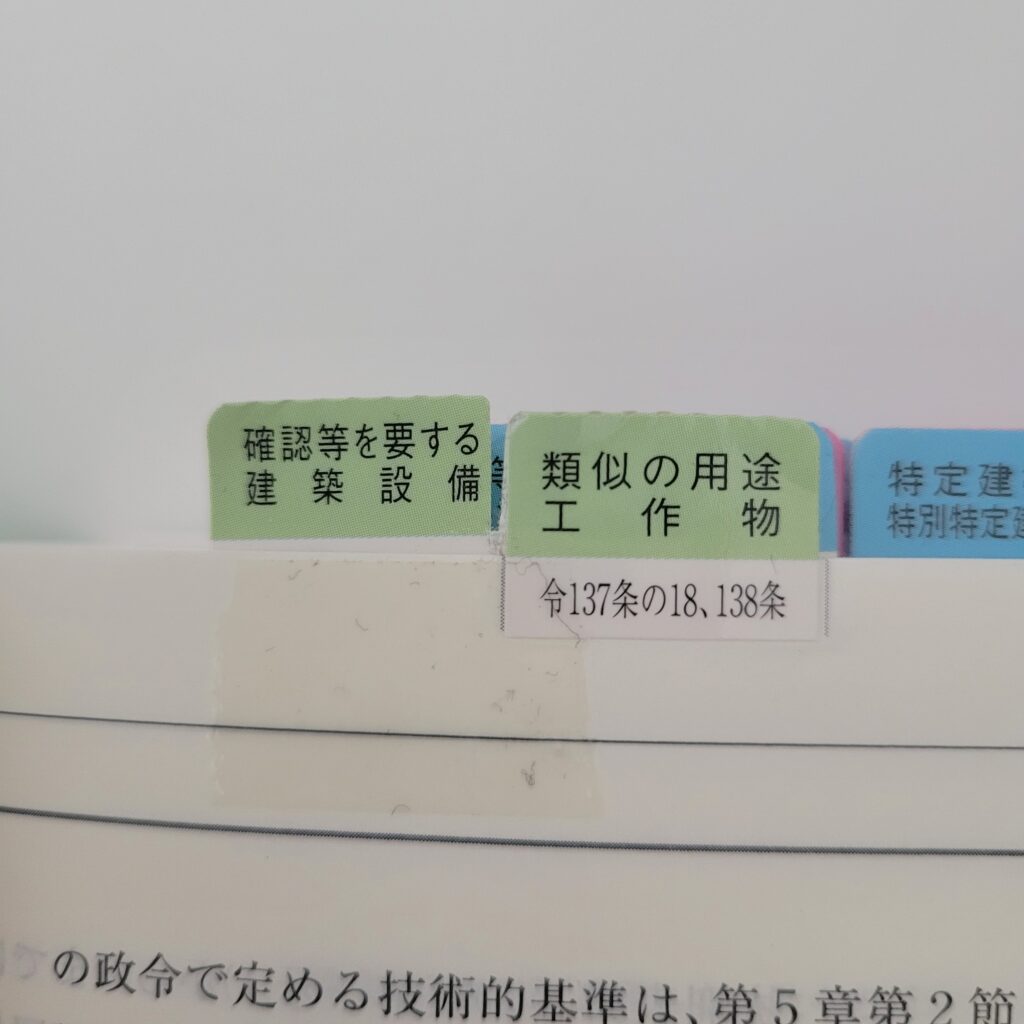

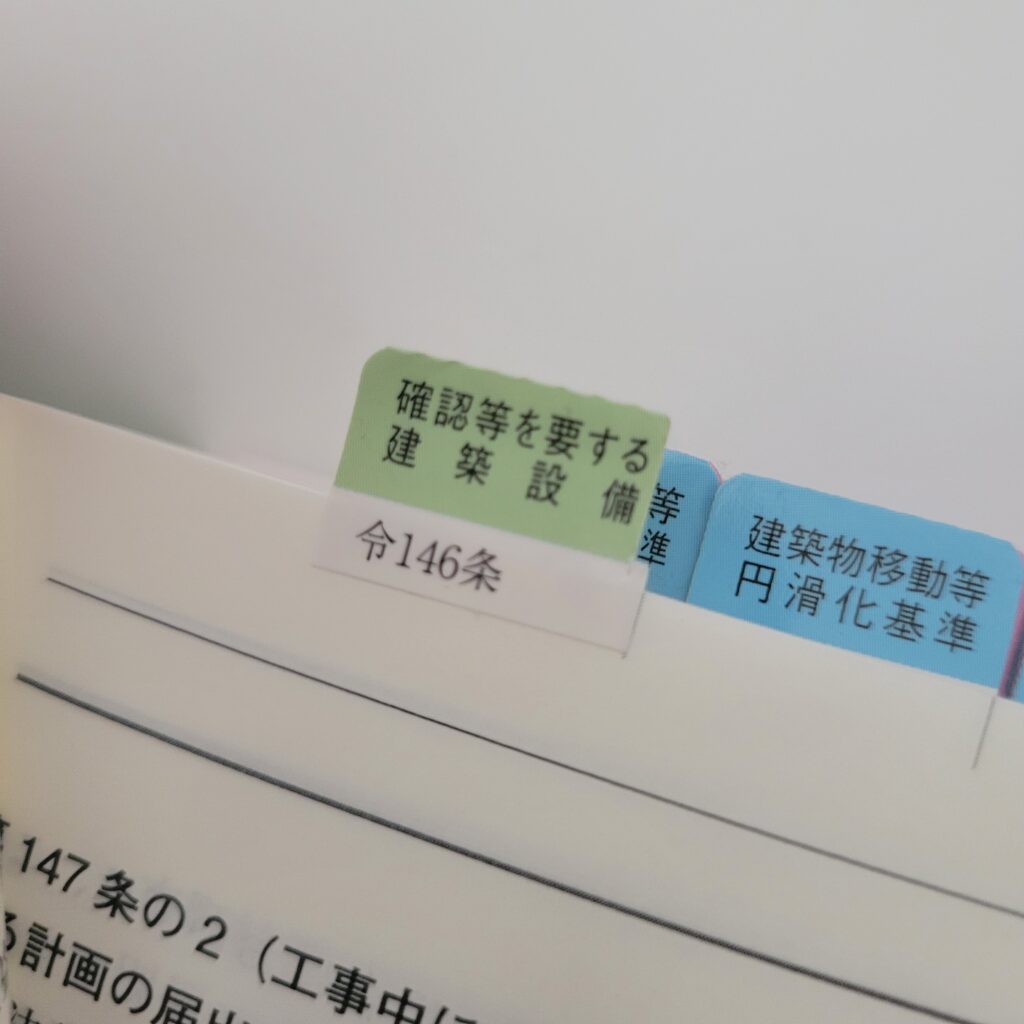

こんな感じで、インデックス同士が重なり、引っかかるところが、どこかしらあるはずです。

明らかに引っかかるところは、最初にハサミでカットしておくと、使いやすいです。

例えばこんな感じです。

引っかかりをほどく作業って結構時間かかるし、

法令集が破けてしまう原因にもなるので、早めに処理しておきましょう

また、よく使うページなんかはセロテープで補強しておく事をオススメします。

使用頻度の高い所にセロテープで補強しておくと一瞬でそのページにたどり着けたりするので、

やって良かった対策のひとつです。

このように、【インデックス、アンダーライン済の法令集】を買ってはいけない理由もここにあります。

自分で、インデックス、アンダーラインをやらないと色々な可能性がつきまといます。

- インデックスの貼る位置が間違っている可能性

- インデックスが雑に貼られている可能性

- アンダーラインの引き漏れがある可能性

これらを回避する為にも、インデックス貼付とアンダーラインは絶対に自分でやりましょう。

法令集も色々あり、インデックスも色々な種類があると思います。

そんな中でも、この部分、

ここにインデックスを貼るのはやめた方が良いです。理由はただ一つ。

【立てかける事が出来なくなるから】保管場所に困り、持ち運びにも困ります。避けた方が良いインデックスです。

アンダーラインを引いてみよう

【法令集】と【アンダーラインの見本】を使ってアンダーラインを実際に引いてみましょう

法令集のアンダーラインを引くのには時間が結構かかります。

二級建築士のアンダーライン引きにかかった時間は、僕の場合約1週間

平均で15時間~20時間かかる。と言われています。

どのみち時間はかかりますので、毎日3時間ずつとかでも、いいし、計画的にやる必要があります。

アンダーラインを引く時に気を付けるべきコツは3つです。

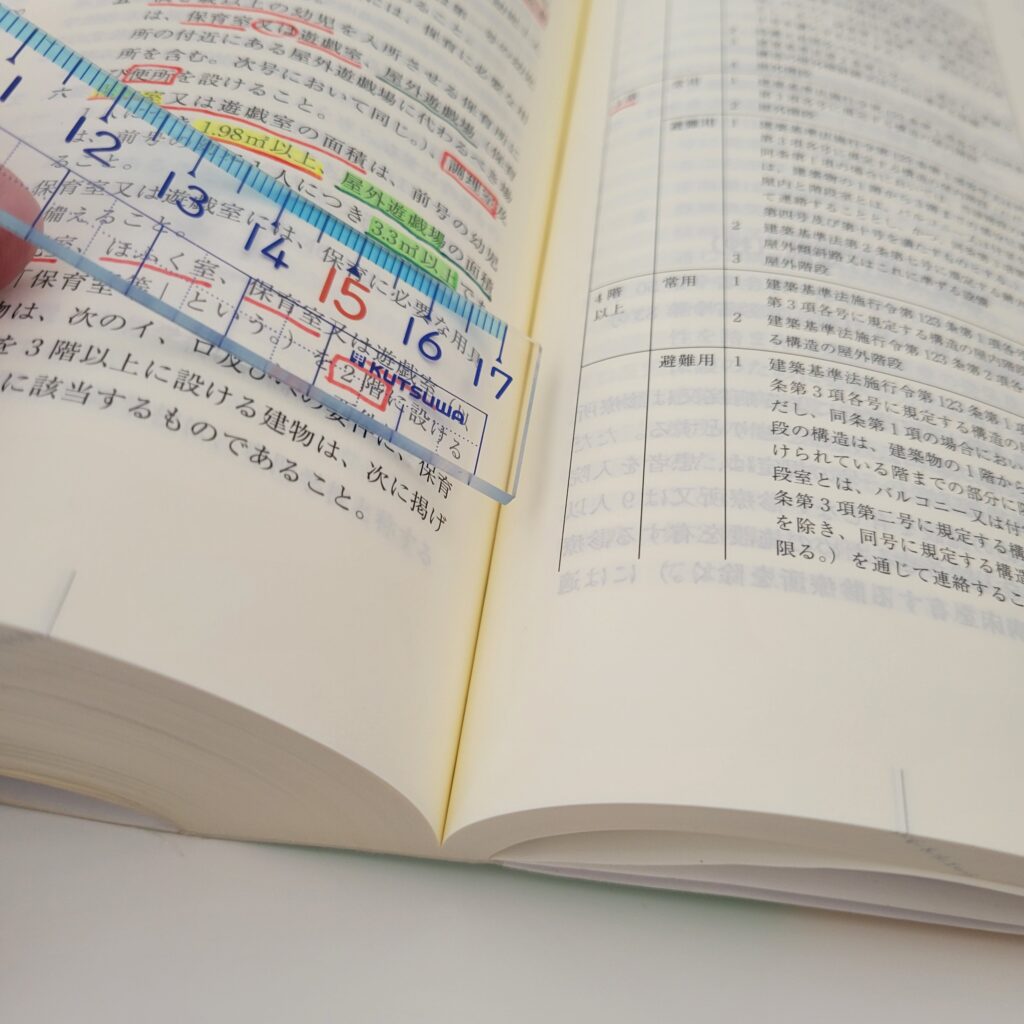

- 定規は使わず

- 確認!確認!確認!

- フリクションペンでいつでも書き直せるように

法令集を綺麗に仕上げるコツは、全てにおいて【フリクションペンを使う】事です。

これは、人それぞれ色々意見はあるかと思いますが、僕はフリクションが一番良いと思いました。

僕が使っていたフリクションペンはコチラ

3色使い分ける事が出来るので、オススメです。黒の芯は緑に替えると3色に分けれて尚良いです。

フリクションペンでアンダーラインを引くメリット・デメリットは次の通りです。

| フリクションペンでアンダーライン引きを行うメリット | フリクションペンでアンダーライン引きを行うデメリット |

| 1.間違えても消せる 2.基本アンダーラインを引き終わった後、自分でカスタムしやすい 3.太さと色の濃さがちょうど良い 4.色写りがしにくい | 1.高温の保管場所は避ける必要がある 2.芯の消費が早い 3.細かい書き込みには不向き |

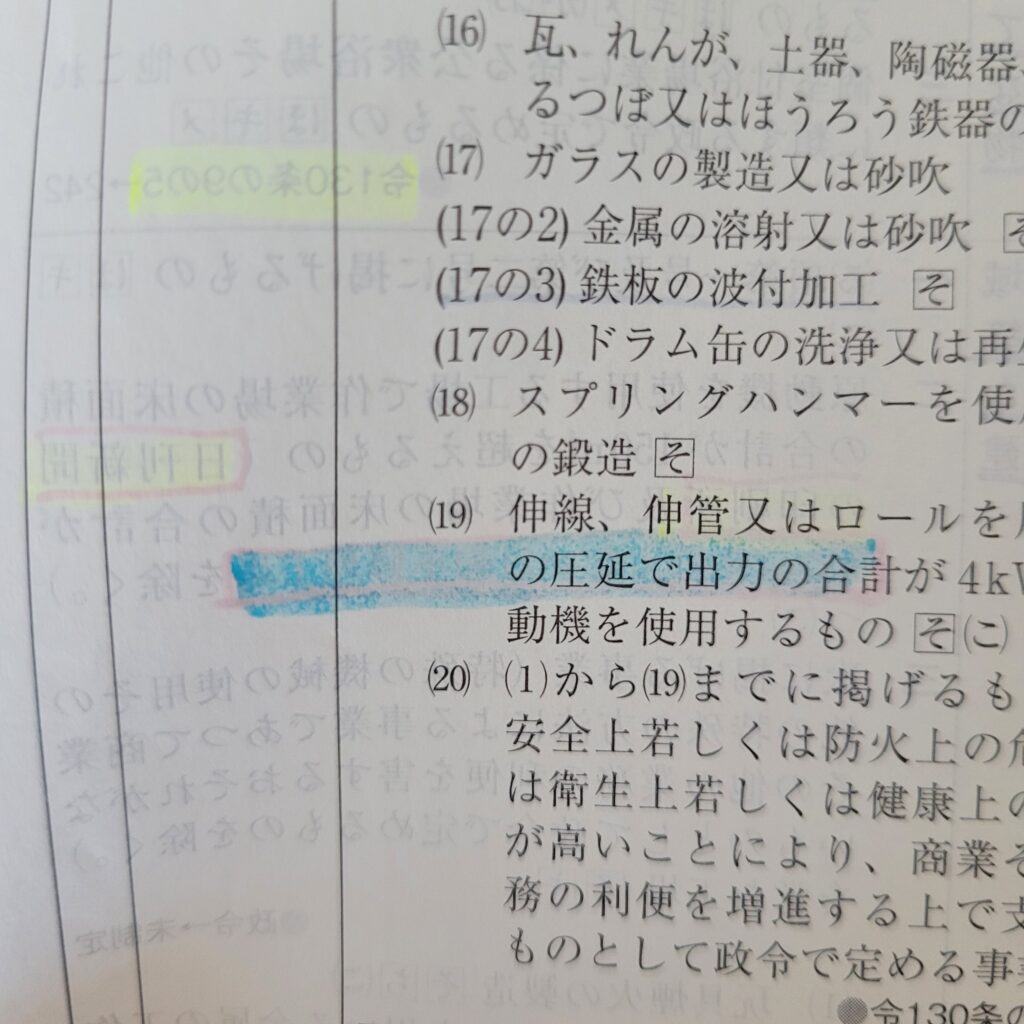

使用するペンが決まったところで実際にアンダーラインを引いていきます。

定規を使って丁寧に引く事を心がけても良いですが、これから、

膨大な量のアンダーラインを引いていきますので、いちいち定規を使って丁寧に仕上げて行くのは効率が悪いです。

また、法令集の厚みのせいで奥の方などはどうやっても、綺麗に引けません。

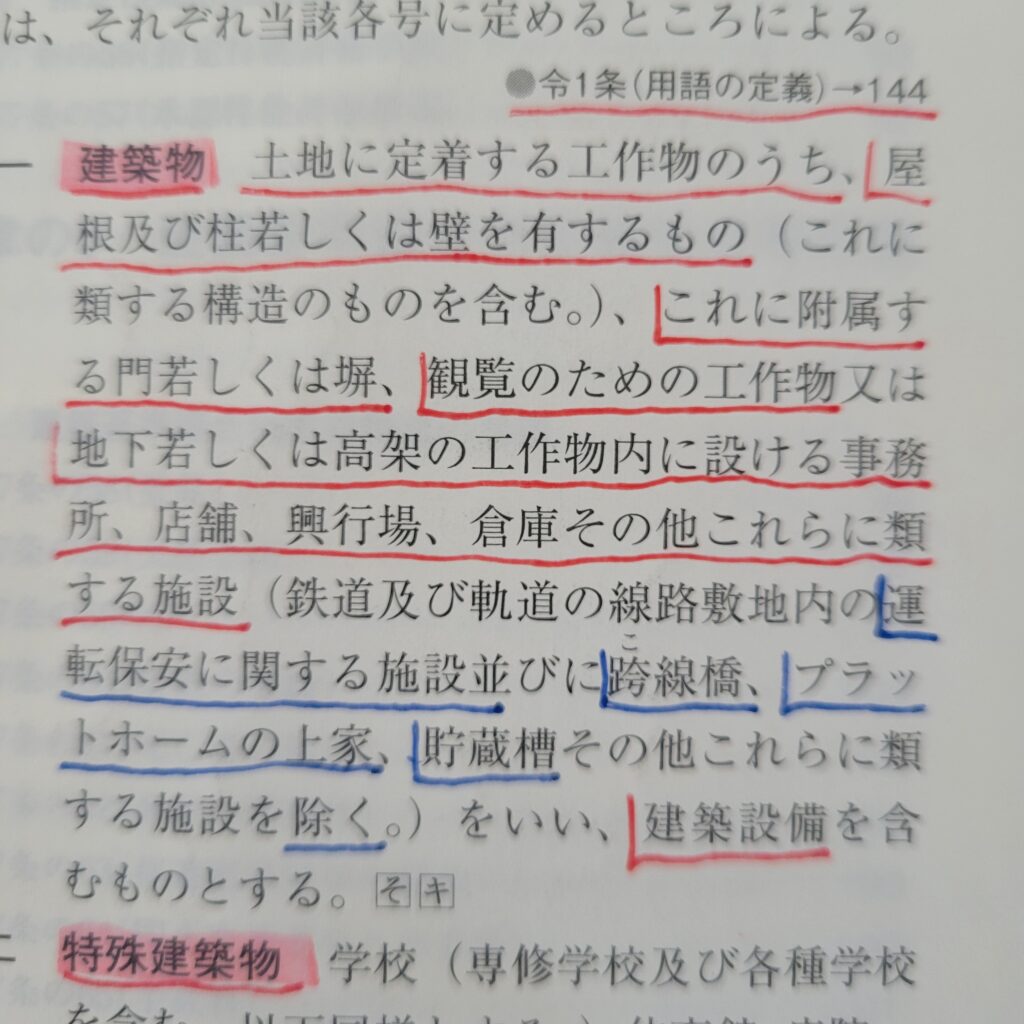

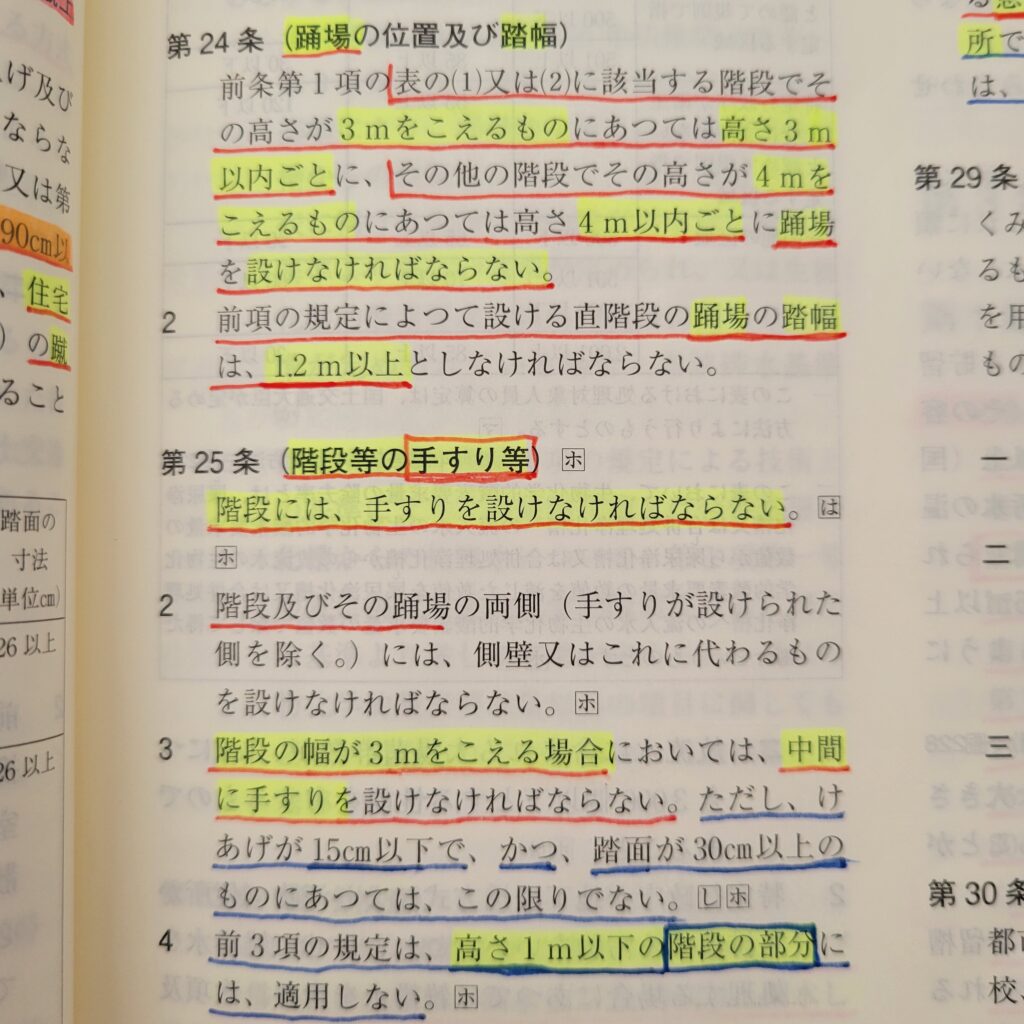

この程度の綺麗さで十分です。

フリクションペンで引くとこれくらいの薄さと太さになります。

もう少し、細くてしっかり引きたい方はボールペンの方が良いかもしれません。

法令集のアンダーラインを完成するのに、フリクションだと芯を2回くらい交換した記憶があります。

予備の芯を常備しておくと安心です。

引き漏れは絶対に無いようにします。

引き漏れを絶対に無くすべき3つの理由

- アンダーラインは過去出題の重要ポイント

- 引き忘れ部分が出題されたら、永遠に答えにたどり着けない

- アンダーラインを引いた場所しか目を通さないから

以上3つです。

引き漏れを防止する策は、確認しかありません。

何度も確認して、見本通りにアンダーラインを漏れ無く引きましょう。

フリクションペンでアンダーラインを引いて置けば、最悪あとで書き直せます。

- 曲がってしまって汚らしいところ

- 濃すぎて気になるところ

- はみ出してしまったところ

- 間違って引いてしまったところ

フリクションペンで書いておけば、全て訂正できます。

綺麗な法令集を作る為にも、フリクションペンでアンダーラインを引く事をオススメしています。

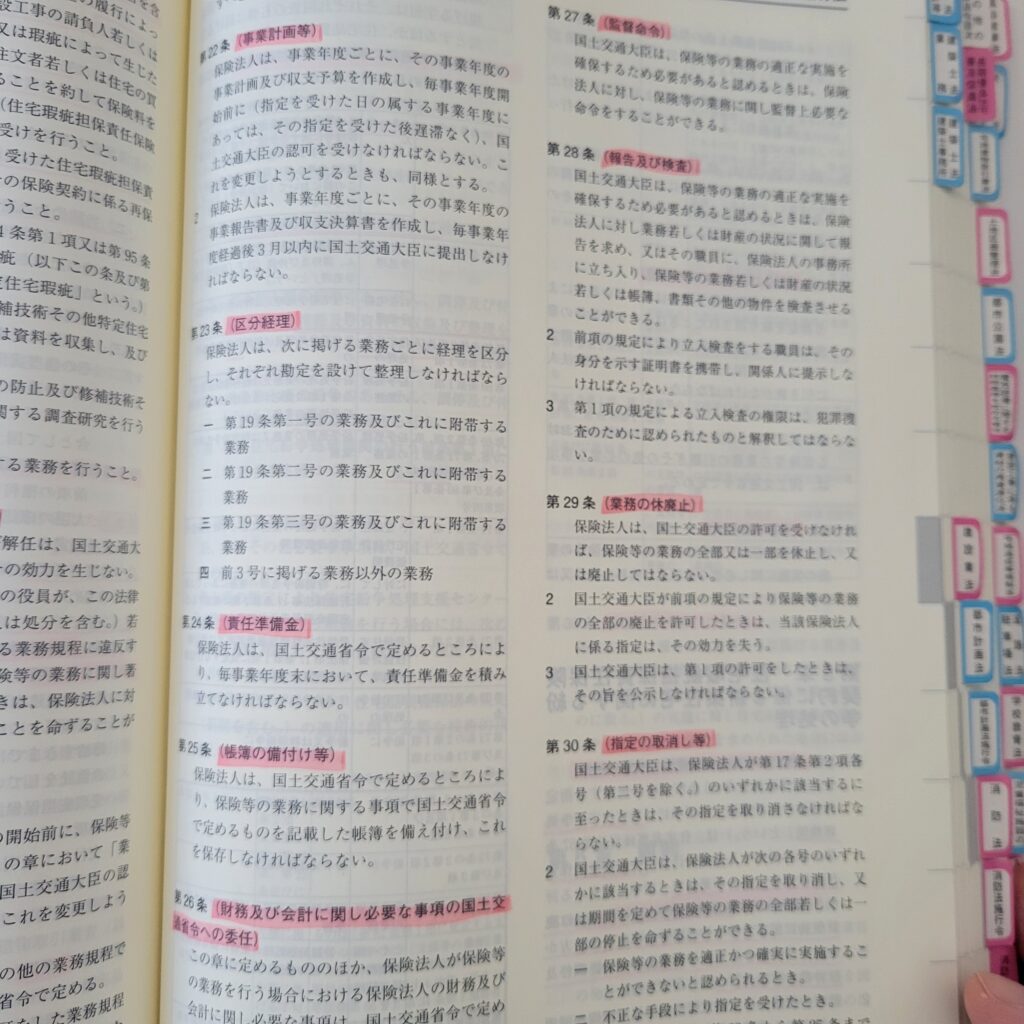

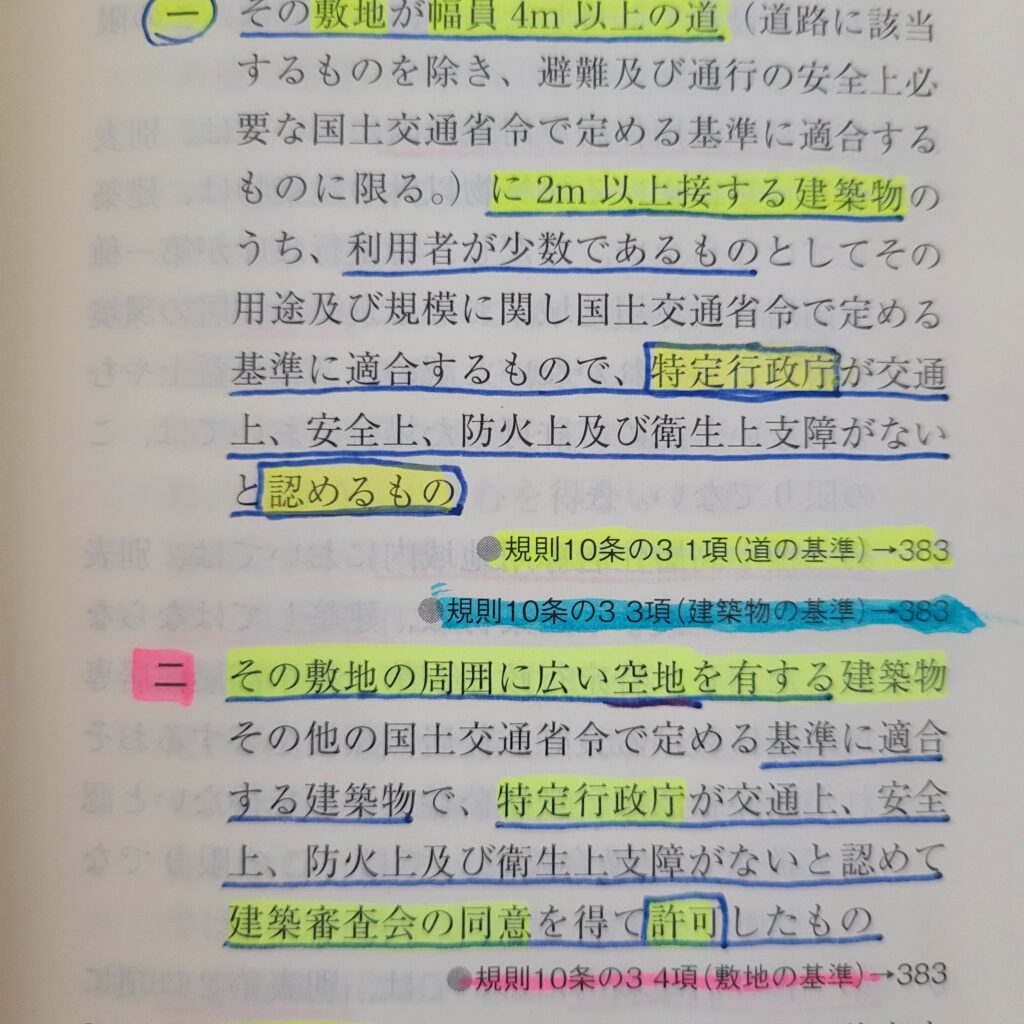

書き込みが可能なアンダーラインと記号

書き込みが認められているアンダーラインと記号を見ていきましょう。

法令集への【出来る書き込み】【出来ない書き込み】の詳しい記事はコチラで解説

【法規】法令集の出来る書き込み・ダメな書き込み【法令集作成のコツ】

【法規】法令集の出来る書き込み・ダメな書き込み【法令集作成のコツ】

使用が認められている法令集の条件

学科Ⅲ(法規)の問題を解答する場合に限り、次の1及び2の条件を満たす法令集の使用が認められます。

条件1.

条文等の順序の入替及び関連条文等の挿入を行っていないこと(条文等の省略は認められる)

条件2.

次に掲げる簡単な書き込み及び印刷以外に解説等を付していないこと。

イ.目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)

ロ.改正年月日

ハ.アンダーライン(二重線、囲み枠含む)

二.〇、△、×の記号

試験元公式HP『「学科試験」において使用が認められる法令集について』より抜粋

ここでは、ハと二に書いてある

簡単にまとめると

二重線(囲み枠)〇、△、×はOKです。

中には、△、/斜線で文章を区切るなど、工夫しておられる方もいらっしゃいます。

これら、全てOKです。

二重線、記号〇△×を利用して自分なりに解りやすい法令集を作りましょう。

間違ったアンダーラインの引き方

正しいアンダーラインの引き方を学んだところで、出来れば避けたいやってはいけない

アンダーラインの引き方を紹介していきます。

- 定規を使う

- 赤と青で分けて引く

- 引き漏れが無いか確認しない

丁寧に綺麗にを心がけるのは良いですが、定規を使って線引きするといつまで経っても、

線引きが終わりません。

このように、引きにくく逆に汚くなってしまう場所も出てきます。

引き忘れの確認には時間を使いたいですが、

線引きを綺麗に引く為に時間をあまり使うのはNG行動です。

赤は赤で一気に引く、青は青で一気に引く。

これ、結局、見本を何回も何回も往復する事になるので、非効率かつ、漏れも多いです。

基本は、【1ページずつ確認しながら、正確に漏れ無く】が鉄則です。

アンダーラインの見本って、一度引いたら二度と見ません。

例えば、

この問題、条文どこ探しても見当たらないな。答えを見てもどこにあるのか解らない。もう30分は探してるのに

このような事は、過去問題をやっていたら絶対にぶち当たります。

しかし、この条文を引けない原因は複数あります。

- アンダーライン引き忘れで条文が目立たない

- インデックスの貼り間違い

- 探す条文が間違っている

1と2は、アンダーラインとインデックス貼りをきちんとやれば防げる問題です。

法令集が完成したら、アンダーラインの見本など二度と見ないし確認もしません。

二度と見ないからこそ、きちんと漏れなく線引きしておく必要があるんです。

思わぬところで時間を取られ、他の受講生に差を付けられてしまいます。

確認を怠り、線引きを適当に済ますのは、NG行動となります。

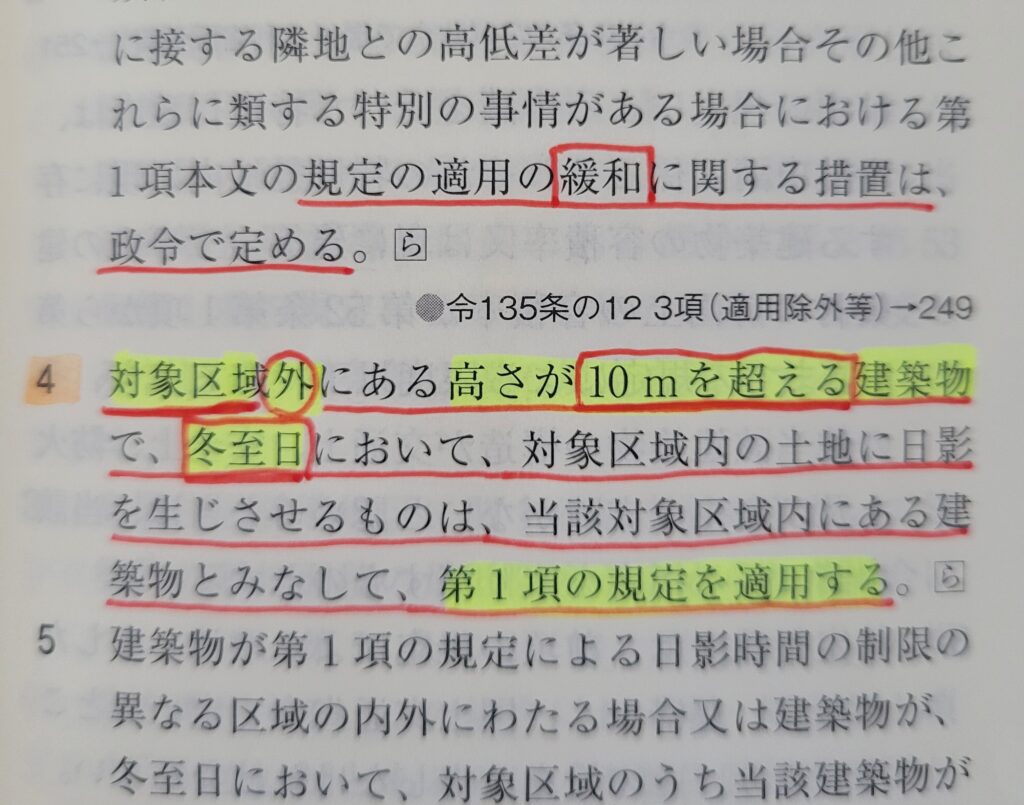

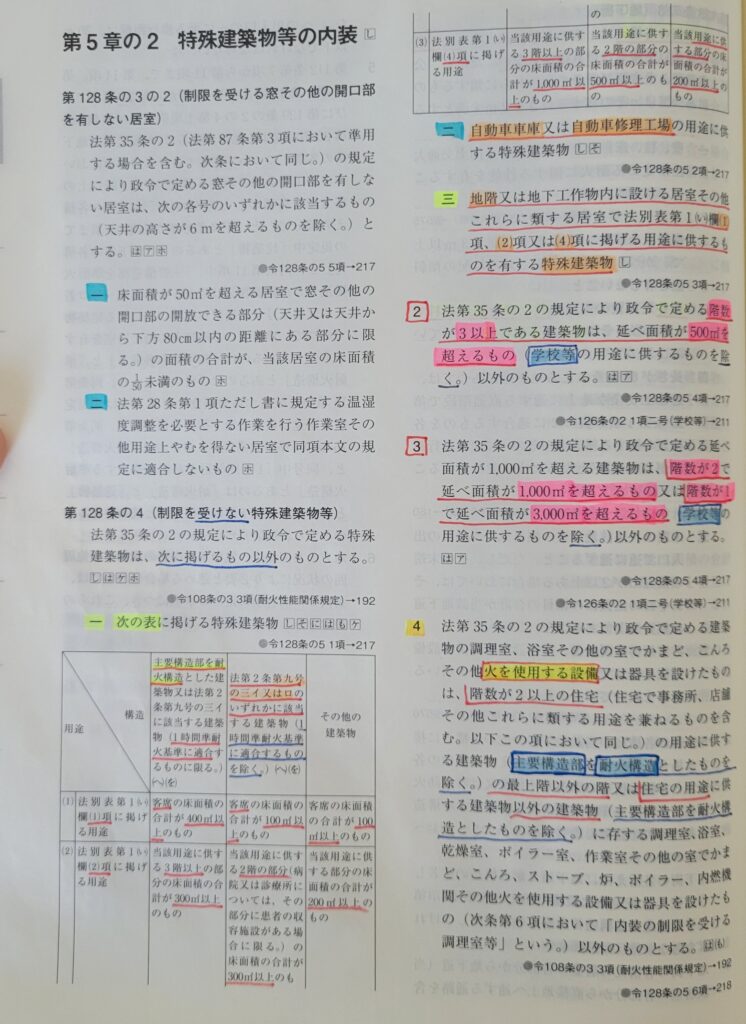

フリクションマーカーを使用した色分け方法

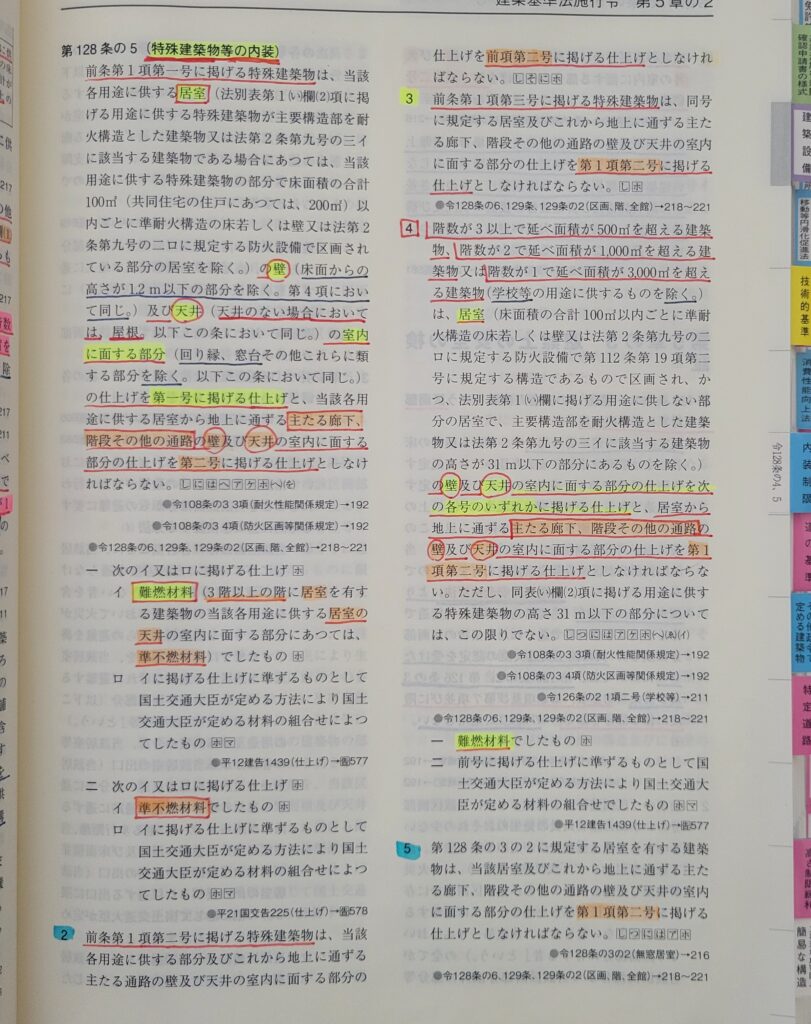

内装制限の色分けのお手本です。

総合資格が教えてくれる色分け方法です。丸写しでそのまま使えます。

是非やってみて下さい。

- ブルー部分=原則として内装制限を受けない

- オレンジ部分=必ず内装制限を受ける=準不燃材料

- イエロー部分=難燃材料または不燃材料

- ※各号の数字に塗ってある青マーカーの部分消えないペンで間違えて塗ってしまったのでそこは移さなくて大丈夫です。ややこしくてすみません。

特にこの内装制限の条文は、制限を受けない建築物は(これを除く)

のように逆の逆が書いてあるような、全ての受講生が苦手とする部分です。

このように色分けしておくと、

瞬時に、仕上げ方法と制限のかかる部位、建築物がわかります。

まず自分ルールを作る事が一番大切です。

例えば、

- 不燃材料=ピンク

- 準不燃材料=オレンジ

- 工業地域=グリーン

- 商業地域=イエロー

- 防火地域=ピンク

- 準防火地域=オレンジ

など、最初に自分ルールを決めておくと矛盾がなくなり、より綺麗で解りやすい法令集が出来上がります。

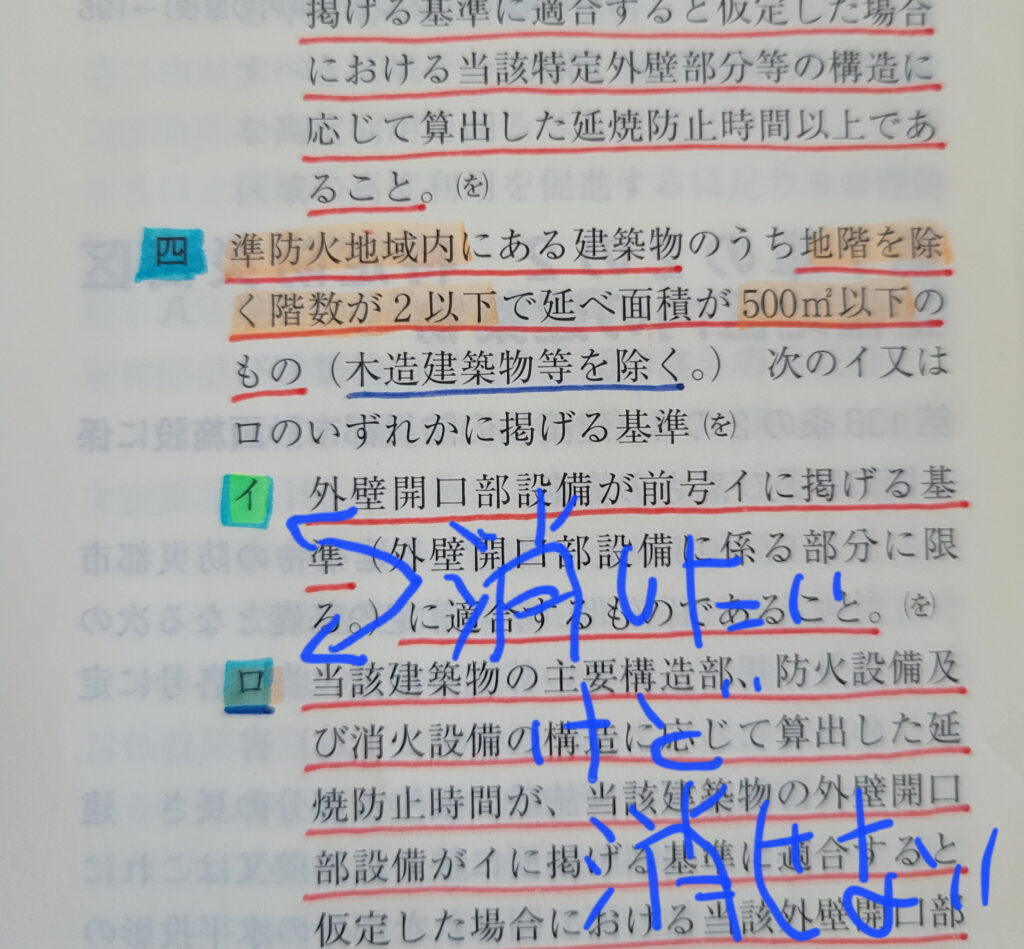

逆に、これをやったら絶対後悔する!

やっちゃいけないマーカーの使い方は次の通りです。

- 液がひたひたなマーカーを使う

- マーカーのやりすぎ

- 色使いすぎ

液がひたひたするくらい濃いマーカーを使うと確実に色写りします。

色写りした失敗例

色写りが気になる方は、フリクションマーカーを使っておけば色写りはしません。

色写りがしない僕が使っていたオススメマーカーはコチラ

マーカーの入れすぎは、逆に解りにくくなります。

自分が何回も間違える所や、頻出箇所など以外にマーカー使用はオススメしません。

悪い例

フリクションで仕上げておくと、消せることも出来るのでやはり、マーカーはフリクションがオススメです。

色の使いすぎもNGです。

シンプルに解りやすくするための色分けですので、余計なマーカーは消しましょう。

例えば、

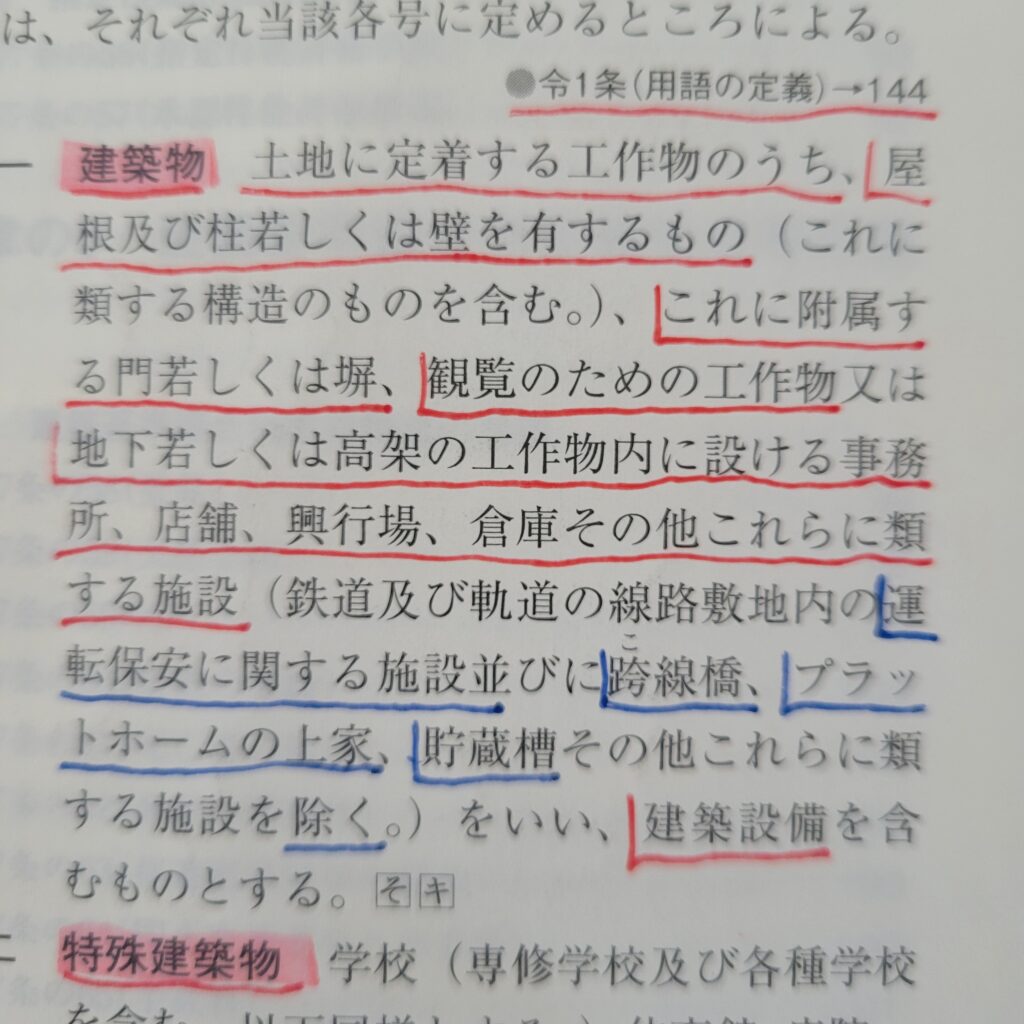

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は

階段をいい、建築物の構造上重要でない間

仕切り壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の

床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部

的な小階段、屋外階段その他これらに類す

る建築物の部分を除くものとする。

法第2条5号より

これじゃ何が重要でどこが頻出かよく解りません。

出来るだけ沢山色分けしたい気持ちは分かりますが、

色の使いすぎには十分注意しましょう。

まとめ

如何でしたでしょうか。

法規の得点アップのコツは【法令集と友達になる事】と教えられます。

法令集を使いこなして、法規を得意科目になるようにしたいですね。

僕が法規の勉強の時に、気を付けていたポイントはこの3つです。

- 過去問題をやって見つけた条文は法令集に印をつける

- 法令集を完成させるために過去問題をやる

- 暗記で覚えるべきところは暗記で覚える

この3つです。

法規の暗記した方が良いポイントはコチラの記事で解説しています。

【暗記】施工の語呂合わせと、暗記するべきポイント【超有料級】

【暗記】施工の語呂合わせと、暗記するべきポイント【超有料級】

法令集を自分の手足のように操れる感覚を身につけるべし、

自宅のこのスイッチを押せば、ここの電気が付くと瞬時に解るように、

法令集も、このインデックスを開けばここの情報が出てくる。という感覚を目指します。

法令集に慣れる事です。法規の勉強に近道はありません。

法規の勉強方法はかなり特殊です。苦手としている人も多いですが、

やったらやった分だけ、間違い無く実力はつくので、法令集と友達になって勉強頑張りましょう^^

最後までお読み頂きありがとうございました!それではまた~。

僕は令和4年度、二級建築士に【総合資格学院】に通学して一発合格しました。

資格学校の料金ってめちゃくちゃ高いですよね?

建築学校にかかる費用を比べてみた。一級・二級建築士を目指す方必見!【社会人の為の学校の選び方】

建築学校にかかる費用を比べてみた。一級・二級建築士を目指す方必見!【社会人の為の学校の選び方】

こちらの記事で紹介している勉強方法、STUDYing(スタディング)

画期的かつ合理的な勉強方法で最近話題になっています。

一級・二級建築士の勉強ハードルがこのスタディングのおかげでガクッと下がりました。

無料なので良ければ、試してみて下さい^^